전시소개

2015년 을미년 한해를 마감하면서 유리섬 맥아트미술관은 共,感,共,間 現代美術展 이라는 제목으로 다양한 예술장르와 매체, 기법으로 현재 활발하게 활동하고 있는 한국현대미술작가들의 작품을 한자리에 모아 유리조형예술뿐만 아니라 국내예술전반의 흐름을 가늠하고 새로운 방향을 모색하는 자리로 기획전시를 마련하였습니다. 너와 나 우리의 시선과 마음이 함께 모여 공감하는 공동의 공간으로서 다양한 장르와 매체의 작가와 작품들이 ‘相通 相生’하는 새로운 예술 공간으로서 의미 있는 자리가 될 것입니다.

전시안내

- 전시기간 : 2015. 12. 1(화) ∼ 2016. 3. 6(일) *Opening Reception:2015. 12. 5(토) 오후 4시

- 개관시간 : 오전 9시 30분 – 오후 6시

- 전시장소 : 안산시 대부도 유리섬 맥아트미술관

- 참여작가 : 강희찬, 곽동훈, 김대성, 박선민, 박수미, 배정혜, 선종훈, 신한철, 안성용, 유벼리, 윤주일, 이태훈, 이학주, 임영선, 전덕제, 정기웅, 정정훈, 정태경, 주후식, Joseph Pang

- 전시문의 : 유리섬미술관 (T.032.885.6262 www.glassisland.co.kr)

장동광(미술평론가)

1. 현대미술을 보는 눈

유리섬 맥아트미술관에서 마련한《共,感,共,間-현대미술전》은 열린 개념으로 풀어 낸 방목적(放牧的) 기획

이라 할 만하다. 다양한 매체를 사용하는 현대미술가들을 편견없이(아니 어쩌면 기획자의 편견이 깊이 작동된

것이라 보는 것이 옳을지도 모르지만) 선정하여 같은 장소에서 다양한 경우의 수 중 하나로 조합한 전시가

될 것으로 본다. 이번 기획개념의 주요한 테제는‘ 공감(共感, empathy) ’이다. 이 공간이 정서적이고 정신

적인 것이라면, 연결적 후위단어인‘ 공간(共間, co-spatial site) ’은 보다 물리적이고 실제적인 장소성을

의미한다고 하겠다. 결국 예술작품이 던져주는 정서적 반향이 관객의 의식 속에서 교류하고 접속하는 전시의

형태를 말하는 것이 된다. 기획의도에 따르면,“ 너와 나, 우리의 시선과 마음이 함께 모여 공감하는 공동의

공간으로서 다양한 장르와 매체의 작품들이‘상통(相通), 상생(相生)’하는 새로운 예술공간 ”을 구현하고자

한다고 밝히고 있다. 이 사태를 보다 분석적으로 천착하면, 작품이 주체로서 작동한다면 관객의 지각과 감정

이입의 상태는 객체로서 대상화된 어떤 지점을 차지한다. 문제는 하나의 작품이 전시장에 단독적으로 설치

되지 않고 여러 작품들과 혼재된 상태일 때, 작품들 상호간에는 어떤 연계성을 지니면서 기표 혹은 기의가

얽히게 된다는 점이다. 이 사태는 발화자로서 주체가 되는 (작가의)작품이 다중적 차원으로 이행하면서 각자의

좌표를 갖게 되는데, 이로써 객체(작가의 분신인 작품의 입장에서)인 관객들의 해석이나 감상의 지평을 다기

하게 흔들어 놓을 수 있는 가능성이 존재한다. 한 가지 우리가 놓치지 말아야 할 점은 이 주체와 객체의 문제는

필연적 상대성을 지닌 것이어서 관객의 입장에서 보자면 작품이 다시 객체로 전환된다는 점이다. 미술사에서

대상 혹은 객체로서 오브제(object)의 문제가 풍경이나 인물 혹은 정물에서 일상적인 실제 사물로 대치되어

온 현대미술사의 흐름을 다소 거칠게 표현하자면, 모방(Mimesis)에서 표현(Expression)으로, 재현

(Representation)에서 제시(Suggestion)로, 관념(Idea)에서 현존(Existence)으로 변화되어 온 일련의 과정

이었다고 말할 수 있다. 물론 이론적으로 이 상반된 것처럼 보이는 용어들이 마치 구획된 철창 속에 갇힌

별종의 동물처럼 이항대립적 개념으로 고착된 것만은 아니다. 오히려 경계 없이 교접하거나 여전히 확언하기

어려운 미학적 담론의 지평 속에 놓여 있기도 하다. 예컨대, 20세기 초 마르셀 뒤샹(Marcel Duchamp)의

변기작품인 <샘(Fountain)>을 위시하여 일상적 실제사물의 예술적 변용이라 일컬어지는 일련의 오브제

작품들에 관한 다기한 해석에서 그러한 전거들은 충분하다. 더욱이 물감으로 재현했던 대상의 모방성은

사진이 예술적 위치를 점유하면서 재현의 개념에 관한 새로운 인식을 몰고 왔고, 시간예술로서의 미디어

매체의 비물질성은 현존성에 관한 기존의 관념을 되묻게 했다. 아서 단토(Arthur Danto)는『예술의 종말

이후(After The End of Art: Contemporary Art and the Pale of History))』(1997)에서 예술작품이 되기 위한 두 가지 조건에 대해 언급한 바 있다. 그 첫 번째 조건은 어떤 것이 예술이 되기 위해서는‘ 하나의 의미 ’를

가져야 한다고 했다. 두 번째 조건은 의미는 어떤 식으로든 물질적인 작품 속에 구현되어야 한다는 것이다.

여기서 사물이 작품으로 변형되는 것은 해석을 통해서 가능해지는 것으로 사물에 대한“독서”가 있어야

한다고 했다. 여기서 우리는 작품이‘ 의미(Meaning) ’을 가져야 한다는 것, 그리고 물질적 예술작품

(Physical Artistic Object)으로 존립 가능해 지는 후행적 사태로서 해석(Interpretation)의 필요성에 주목해

볼 필요가 있다. 의미는 궁극적으로 작가가 작품을 통해 말하고자 하는 메시지(Message)라고 대치한다면,

이 의미에 공감하고 혹은 감정이입 되는 교감의 차원에서 해석이나 독서가 가해져야 만이 의미의 분별이

성취된다는 것이 그의 입장이다. 여기서 해석이나 독서는 결국 관객이나 비평가의 몫으로 남아 있게 된다.

이를 달리 말하자면, 해석되지 않는 사물은 예술작품으로 인정받지 못하거나 유예상태로 놓이게 됨을 의미

한다. 뒤샹이 한 인터뷰에서“ 만약, 정식으로 예술교육을 받지 못한 청소부가 당신처럼 변기를 전시장에

걸어둔다면 그것도 예술작품이 되는가? ”라는 질문에 대해 그는“ 모든 사물이 다 예술작품이 되는 것이

아니다. 제도적으로 인정받을 수 있을 때 비로소 예술작품이 될 수 있다 ”라고 한 바 있다. 기존의 예술

제도를 비판하고 전통의 관념을 깨뜨리고자 했던 뒤샹이 다시 제도의 문제로 환원하여 예술작품의 존립

가능성을 이야기한 것은 매우 아이러니 하다. 어쨌든 단토가 제기한 것처럼 제도적 해석자(미술비평가)에

의해 예술작품은 본연의 의미를 획득하고 예술작품으로서 확증을 얻는 것이라는 사실은 난해한 현대미술에

있어서 여전히 유효한 조건이 아닐 수 없다.

2. 인공물로서의 예술론

예술철학자 조지 딕키(George Dickie)는 그의 저서『예술사회(The Art Circle)』(1984)에서 예술작품은 분류

적인 의미에서 최상군(最上群, genus)은 인공물(artifact)이며, 다른 인공물들과 예술작품의 집합을 구별 짓는

종차(species)는‘ 예술계를 대리하여 수행하는 개인(들)이 인공물에 대해 감상의 후보로서 지위를 수여하는

측면들의 집합 ’이라는 초기 입장을 철회하고“인공성은 수여될 수 있는 성질의 것이 아니라 어떤 방식

으로든 제작됨을 통해 획득되는 것”이라고 말한 바 있다. 또한 그는 인공물이란 인간에 의해 만들어진

인공성(artifactuality)의 결과체로서 물질적이거나 비물질적인 것(예를 들면, 시나 음악 같은 경우)을 포괄

하는 개념이라고 말한다. 딕키는 이어서 인공물이 예술과 비예술로 구별되는 것은 어떤 목적에 이바지하기

위해 그 목적에 적합하도록 변형된 대상(복합적 대상)인가 아니면 변형되거나 사용되지도 않은 자연 상태로

옮겨진 대상(단순한 대상)인가에 의해 판단된다고 말한다. 이런 맥락에서 뒤샹이 전시장에 옮겨놓은 변기

작품인 <샘>은 예술계 안에서의 사용된 예술체계로서의 인공물이기 때문에 예술작품으로 변용된 이중적

인공물이라는 것이다. 여기서 이중적 인공물이란“예술작품이라는 것은 맥락 없는 진공에서 존재하는 것이

아니라 문화적 주형(鑄型) 안에서 존재해야 하고 또한 언어로 언술(statement)되어야 한다”는 단토의 입장과

일정부분 맞닿아 있는 것이다. 단토는“언어는 표상적 기능을 갖지만 실재 사물은 표상성(representationality)

을 결여한 것”이라고 했는데, 이는 예술작품은 당대의 예술계에서 통용되는 언술에 의해 그 지위를 가질 수

있다는 것을 의미한다. 이러한 딕키의 논지는 현대미술이 담지하고 있는 재현적, 표현적, 상징적, 형식적 속성들이 예술의 자유를 허용하는 예술제도론으로 흡수될 수 있다는 것이다. 그가 주장한 제도론이란 인공

성에 의해 예술계의 대중들에게 전시되기 위해 창조된 예술작품들에 관한 인간적 관행을 기술하려는 것이

라고 했다. 나는 이러한 딕키가 전개한 논지 속에서 먼저 인공물에 관한 논의를 확장해 보고자 한다. 특히

현대미술에 있어서 표절과 차용의 문제가 도마 위에 오르곤 하는데, 표절은 남의 독창적 아이디어나 개념,

표현형식(기술적 독창성을 포함하여)을 도용하는 것을 말하는데 이것은 딕키나 단토가 지적했던 것처럼 무엇

인가에 대해 말하는 것으로서‘의미’와‘언술’이 배제된 혹은 모사된 상태의 단순한 대상성으로 전락해

있다는 데에 있다. 적어도 인공물로서 예술적 지위를 획득하려면 독자적 원작성(authenticity)으로서 의미와

언술이 결락(缺落)되어 있지 않아야 하고 복합적 대상성을 담보하고 있어야 하는 것이다. 이에 반해 차용

(Appropriation)의 개념이 예술적으로 수용되는 것은 이미 역사적으로 존재해 온 원형체계(protosystem)나

유사성(similarities)의 원본에 비록 덧칠되었다 할지라도 제작자의 제안이나 언술이 개입하기 때문에 예술

체계 속에서 새로운 의미부여가 가능해지기 때문이다. 다음으로 예술작품 자체로만 보면 인식론과 존재론

혹은 상상계와 실재계에 관한 문제를 끝없이 반복적으로 재생하기도 하고 전복시키기도 해 온 것이 미술사의

단속 없는 흐름이 아니었을까. 이를 달리 말하자면, 내용과 형식의 문제이기도 하며 구상성과 추상성의 문제

이고, 관념과 실제의 문제이기도 하다. 제작자가 어떤 주제의식(subject matter)에 의해 어떤 방식으로 표출

하느냐 하는 문제는 작품 자체에 대한 해석이라 할 수 있지만, 반면에 그것이 관객들에게 어떻게 감상되고

소통되고 소비되느냐 하는 문제는 작품의 자체의 외부를 둘러 싼 예술사회학적 혹은 예술제도적 문제로 귀착

되는 것이다. 딕키는 바로 이러한 입장에서 예술작품의 정의나 속성을 예술제도적 문제로 귀속시키고자 하는

것이며 미적인 인공물(aesthetic artifact)의 해석이나 자리매김이 예술계(예술가, 감상자, 비평가, 전시기획자

등을 포함한)의 제도 속에서 상호 의존적으로 연관되고 있다고 보고 있다. 따라서 딕키는 오늘날과 같은 복잡

다기한 매체의 범람 속에서 예술의 굳이 정의되어야 한다면,“안쪽으로 굴절된 정의(inflected definition)”

일 수밖에 없다고 말하고 있다. 이러한 그의‘안쪽으로 굴절된’의 의미는 결국 예술이란 이미 예술에 대한

이해를 가진 사람들에게 유의미한 것으로 주어질 수 있다는 것이다. 결론적으로 예술작품은 감상을 위한

목적을 가지고 전시될 수 있는 종류의 인공물이라는 그의 정의는‘감상, 전시, 인공물’과 같은 주요어를

동반한 채 예술계의 백사장에 발을 디딘 이들에게 새로운 사유의 여지를 남겨주고 있는 것이다.

3. 공감의 의미론

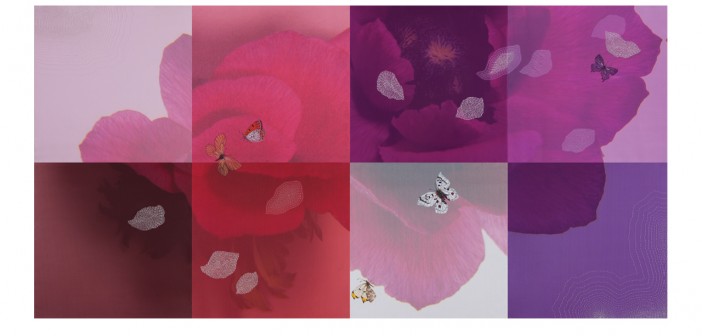

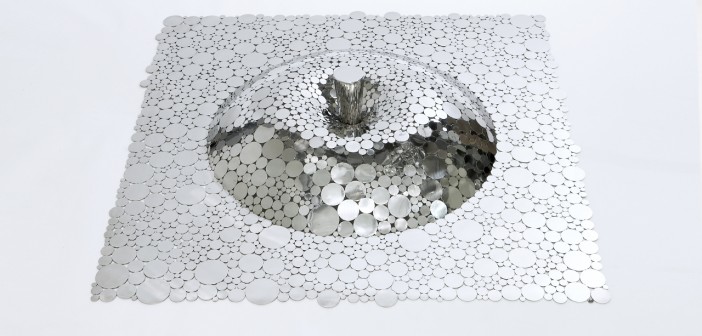

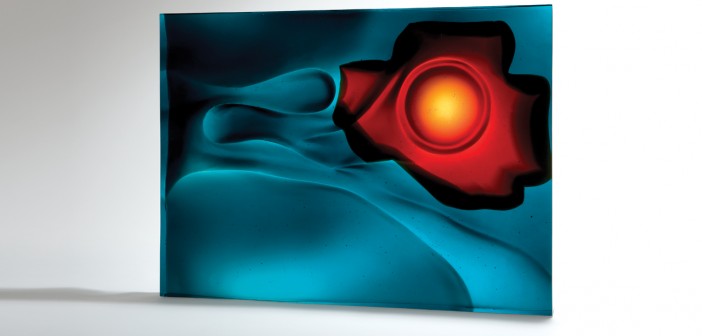

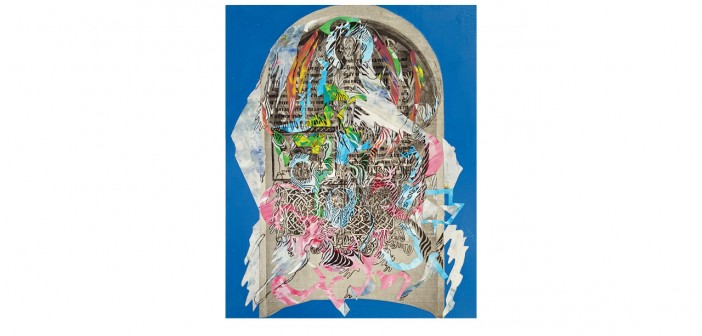

이번《共,感,共,間-현대미술전》에는 유리조형예술을 주축으로 하여 도예설치, 회화, 조각, 사진 예술 등이

망라되어 있다. 참여작가로는 유리조형에는 강희찬, 곽동훈, 박선민, 선종훈, 유벼리, 이태훈, 이학주, 정정훈이

도예설치에는 윤주일이 조각에는 김대성, 신한철, 임영선, 전덕제, 전기웅, 주후식이 회화에는 박수미, 배정혜,

정태경, 조셉 팡이 그리고 사진에는 안성용으로 모두 20명이 출품하였다. 이들의 작품경향은 매우 다기한

방향성을 담보하고 있고, 전체적으로 다루는 매체 또한 다양하기에 전시 자체가 현대미술의 복잡성을 한 눈에

드러내는 전시로 기억되리라 본다. 이 전시기획 의도가 한 자리에 집산한 현대미술의 풍경을 그려내고자 하는

것이므로, 이질적인 매체들이 빚어내는 불협화음 혹은 화음을 관람객들에게 가감 없이 전해줄 것으로 기대되는 것이다. 문제는 이러한 복합적 작품들이 어떻게 관객들의 심미성을 자극하고 미적 공감을 얻게 될

것이고, 그러한 감정이입의 결과가 도출해 낼 파장이다. 이는 하나의 명료한 주제로 묶여져 고른 판위를

질주해 온 기존의 전시기획의 틀에서 멀리 벗어나 있으므로 결과적으로 매우 주름지고 굴곡진 판위에서 펼쳐

지는 즉흥환상곡 같은 전시가 예상된다. 이제 초대된 우리는 딕키의 표현대로 이미 예술을 알고 있는 한 사람이

되어 예술제도의 영토 속에서 현대미술에 관한 사유의 그물을 드리워야 한다. 그리고 현대미술에 내재해 있는

모방과 재현, 표현과 상징, 기표와 기의, 단순성과 복합성, 주체성와 객체성 등과 같은 개념을 찾아 온전히

자력으로 탐사해야 한다. 그리고 그것이 작가의 분신이자 주체의 발언으로서 작품의 내용이 무엇을 말하고자

하는 것에 대해 날카로운 통찰력으로 혹은 미적 지각력으로 가늠해야 하는 입장에 서게 될 것이다. 그 공시적

공간 속에서 공감의 물결이, 교감의 파장이 예술가들이 언술하고 있는 인공물들을 통해 온전히 이입될 수

있다면, 우리는 비로소 예술계의 한 위치에서 현대미술의 유력한 인덱스를 그려낼 수 있을 지도 모른다.

공감의 큰 벽이 그렇게 다가서고 있다.

2015년 11월

어우러진 복합문화휴양공간 대부도 유리섬에 오신걸 환영합니다.

어우러진 복합문화휴양공간 대부도 유리섬에 오신걸 환영합니다.